「フジ(藤)の実がはじける音にビックリした!」という、それだけの話です。

フジの実のサヤがはじける音

4月下旬。庭掃除をしていたらオモチャのピストルみたいなパチッ、パチッという音。

空耳かと思っていたのですが、しばらくすると、再び、パチッ、パチッ。

何の音か分からないので、なんか気味が悪いなぁと思っていたのですが。

庭の一角に隣家のフジのサヤとタネがたくさん散らばっているのを見つけました。

タネの大きさは約1.5センチ。おはじきみたいな平たくて丸い形。

サヤの長さは10~20センチ。

枝についているときは緑色。熟してくると茶色に変わります。

落ちたサヤをみると、ねじれた形をしているものが多いことに気がつきました。

ねじれながら弾けるのは、タネを遠くに飛ばすためのようです。

サヤは硬いので防草シートに刺さっていることもあります。

集めてみると、結構たくさんの量になりました。

寺田寅彦の「藤の実」

物理学者、寺田寅彦の随筆では以下のように書かれています。

この日に限って、こうまで目立ってたくさんにいっせいにはじけたというのは、

数日来の晴天でいいかげん乾燥していたのが、この日さらに特別な好晴で湿度の低下したために、

多数の実がほぼ一様な極限の乾燥度に達したためであろうと思われた。

~中略~

あの一見枯死しているような豆のさやの中に、それほどの大きな原動力が潜んでいようとはちょっと予想しないことであった。

出典:「寺田寅彦随筆集 第四巻」

青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)

個人的には、タネを飛ばす植物といえばホウセンカが思い浮かびます。

次に雑草としておなじみのカタバミやミチタネツケバナ。

小さくてかわいい花を咲かせます。

ただ、草取りをしているときに少しでも触れるとタネが飛び散ってしまいます。

花を咲いているのをみつけたらタネをつける前に速攻で引っこ抜くのが増やさないコツ。

とはいえ根絶するのはむずかしいですね。

さいごに

フジ(藤)の実がはじける音に驚かされた話を書きました。

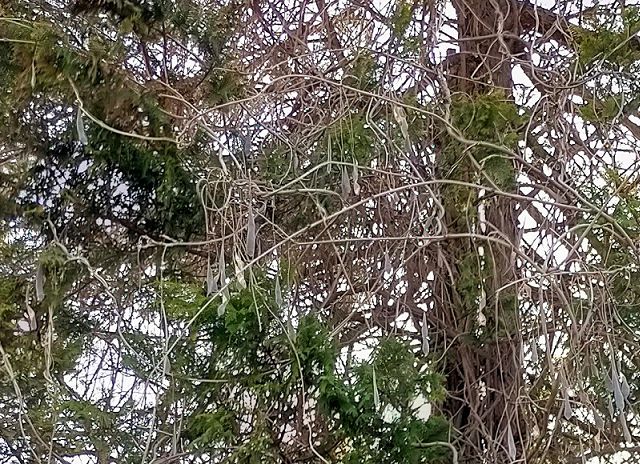

隣家のフジは、春になって新芽が出てきたのに実がたくさんぶら下がったまま。

いつ、はじけるのかな?と思ってながめていました。

晴れて乾燥した日が続いていたので一度にたくさんのサヤがはじけたのでしょう。

家の中にいると音は聞こえません。

フジと天気と自分がそろわないといけない訳で。

一期一会というか、なんだか得した気分になりました。

始めて、はじける音を認識したのは2015年4月。

弘前公園のソメイヨシノが散って遅咲きの桜が咲き始めるころだったでしょうか。

それ以来、毎年春になると、そろそろかな?と意識するようになりました。

今では、家の中にいてもパチッパチッという音が聞き取れます。

今や季節の風物詩です。

6~7月になると庭や通路の砂利の上などあちこちで芽を出しています。

フジの根は地中深くまで伸びるので大きくなってからだと引き抜くのにとても力が必要。

育てるつもりはないので、見つけ次第、取り除くようにしています。